[동아일보]

|

|

| 김남미 서강대 국제한국학연구센터 연구교수 국어국문학 |

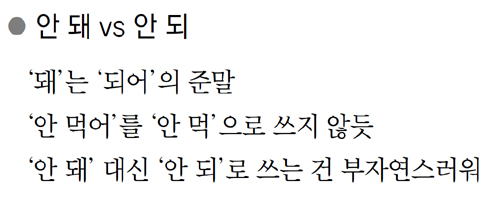

여기서 ‘되다’는 어떤 경우도 ‘안 되’처럼 ‘되-’로 끝날 수 없다. 여기 쓰인 ‘-’ 표시 자체가 뒤에 어떤 말이 있어야 쓸 수 있다는 표시다. 문장 만들어 보면 금방 확인이 가능하다. 여러분의 말로 실험해 보자.

“이거 먹을래?” “안 먹어(○)/안 먹(×)”

‘안 먹’이라 답했다고 생각해 보자. 우리는 이 말이 이상하다는 것을 금방 안다. ‘먹다’가 ‘먹-’만으로 나타날 수는 없다.

“그거 잘 되는 거야?” “안 돼(○)/안 되(×)”

‘안 되’라 쓰는 것은 ‘안 먹’이라 말한 것과 같다. 이것은 우리말의 질서가 아니다. 그래서 ‘안 되’가 잘못된 표기인 것이다. 여기서 질문이 두 개 나와야 한다. 이상한 점을 발견하고 질문해야 맞춤법을 이해하기가 더 쉬워진다. 첫 번째 질문은 ‘안 되(×)’는 ‘안 먹(×)’만큼 어색해 보이지 않다는 것이다. 두 번째 질문은 ‘되어’가 ‘돼’로만 나타나는 것인가에 대한 것이다.

우리가 언제 어디서 ‘안 돼’라는 말을 쓰는지를 생각해 보자. 시, 소설, 수필이 아니라면 이 말이 문서에 나타나는 일은 거의 없다. ‘안 돼’라는 말은 구어 즉, 입말로 더 많이 쓰는 말이다. 그것이 이 질문과 어떻게 관련되는가? 첫 번째 질문부터 보자. ‘되’가 어색하지 않아 보이는 것은 발음 때문이다. ‘ㅚ’와 ‘ㅙ’는 언뜻 듣기에 발음이 비슷해 보인다.

‘내/네, 개/게’의 발음을 명확히 구분할 수 있는가? 우리말의 ‘ㅔ[e]’와 ‘ㅐ[ε]’의 구분이 점점 어려워져서 그것이 맞춤법의 오류로 나타나는 일이 많다. ‘되’와 ‘돼’가 혼동될 때 이들의 발음은 ‘ㅚ[we]’와 ‘ㅙ[wε]’다. 이 안에는 ‘ㅔ[e]’와 ‘ㅐ[ε]’가 들어 있다. 그래서 ‘ㅔ/ㅐ’만큼이나 구분이 어려운 것이다.

두 번째 질문 역시 구어라는 점과 관련된다. ‘되어’가 ‘돼’로만 나타난다고 생각하는 것은 구어만을 생각하기 때문이다. 잠시만 인터넷을 들여다보아도 수많은 ‘되어’를 만날 수 있다.

‘우리가 물이 되어’ ‘별이 되어라’ ‘사랑이 한이 되어’ ‘압류가 되어 있어서’….

물론 구어에서는 ‘돼’로 줄여 사용할 수 있다. 하지만 문서에서는 준말 사용을 삼가는 것이 일반적이다.

마지막 질문이 남았다. 그렇다면 왜 ‘안돼’가 아니고 ‘안 돼’인가? 간단하다. 띄어쓰기의 원칙을 확인해 보자. 단어는 띄어 씀을 원칙으로 한다. ‘안’과 ‘돼’는 각각의 단어이지 합쳐져 새로운 단어가 된 것이 아니다. 그래서 이들을 각각 띄어 쓰는 것이다.

맞춤법에 관심이 많은 사람은 이런 질문을 할 수도 있다. ‘잠이 안 깨’나 ‘잘 자’와 같은 말은 ‘깨다’나 ‘자다’가 어미 없이 나타난 예가 아닌가. 멋진 질문이다. 하지만 이들 뒤에는 표기상 생략된 ‘-어/아’가 있다. 발음이 좀 길어진다. 또 ‘ㅚ’는 이런 표기상의 생략이 허용되지 않는다.

김남미 서강대 국제한국학연구센터 연구교수 국어국문학

'국어맞춤법' 카테고리의 다른 글

| '학여울'의 발음법 (뒷 말의 의미를 살려서 발음해야) ( 솜이불, 담요, 신여성, 학여울, 내복약, 색연필) (0) | 2018.07.11 |

|---|---|

| 된소리와 연결되는 사이시옷의 놀라운 법칙 ( 머리방 vs 머릿속, 콧김, 등굣길, 하굣길) (0) | 2018.07.11 |

| 띄어쓰기는 단어 의미에 따라 달라진다. (못 하다 vs 못하다 vs 하지 못하다.) (0) | 2018.07.11 |

| [맞춤법의 재발견]우리 발음 안에 맞춤법의 규칙이 있다 (0) | 2018.07.11 |

| [맞춤법의 재발견]맞춤법은 우리가 말하는 방식을 따른다 (0) | 2018.07.11 |